ヨシガモ Anas falcata カモ目 カモ科

ヨシガモの雄の「ピュイ」という声。音程としてはヒドリガモとだいたい同じだが、ヒドリガモが尻下がりなのに対し、ヨシガモは尻上がりで聞き分けやすい。声量も大きく、池の端で鳴いた声が七井橋でもはっきり聞こえた。

ヒドリガモ Anas penelope カモ目 カモ科

「ピョー」というのが特徴的なヒドリガモの声

カルガモ Anas zonorhyncha カモ目 カモ科

誰もが知っているカルガモの「ガーガー」

誰もが知っているカルガモの「ガーーガッガッガッガ」

観察窓近くをなわばりにするペアの早朝の鳴き声。長時間続く。

カルガモは飛びながらも鳴く。

コガモ Anas crecca カモ目 カモ科

雄の鳴き声。雌はカルガモ似の「ガーガッガッガッガッ」という声

キンクロハジロ Aythya fuligula カモ目 カモ科

キンクロハジロは滅多に声を出さないので録音に苦労する。この録音はキンクロハジロ雄が発した声。

こちらはキンクロハジロ雌が発した声。前半の「キュキューッ」という声はヒドリガモが発する声に少しニュアンスが似ている。

カイツブリ Tachybaptus ruficollis カイツブリ目 カイツブリ科

成鳥2羽の鳴き合い

「ピィピィピィピィ」というのが餌をねだる幼鳥、後半の「キョキョキョキョ」は成鳥

警戒の時に出す声か?

深夜に録音されたカイツブリの夜の鳴き声。昼間に玉川上水や観察窓の池でカイツブリを見ることは無いが、夜間は出張してきている。

深夜に録音されたカイツブリの夜の鳴き声 その2

キジバト Streptopelia orientalis ハト目 ハト科

「デデー、ポッポー」と聞きなしされているが「ポッポー」から始まるのが標準

「プン!」という声と「コーワコーワコーワ」という声、どちらも求交尾の時の雄の声。

アオバト Treron sieboldii ハト目 ハト科

標準的なさえずり

日の出前の発生でまだ調子があがらない声

カワウ Phalacrocorax carbo カツオドリ目 ウ科

カワウ成鳥の声

孵化して間もない雛の声

かなり成長した幼鳥の声

巣上での交尾の録音。背中に乗る前に2声、背中から降りたあとに1声発したが、交尾中は無言だった。カモ類の交尾は雄が雌の頭の羽毛を嘴で挟むが、カワウは雌の首を嘴で挟んでいた。

ミゾゴイ Gorsachius goisagi ペリカン目 サギ科

夜の8時ころ動物園分園から聞こえたミゾゴイのさえずり。分園で飼育されているミゾゴイの声であろうと思われる。音声図鑑の場合、人間の話し声などはカットするのが普通だが、この録音は池周りの臨場感を優先し、あえて話し声を残した。

ゴイサギ Nycticorax nycticorax ペリカン目 サギ科

夜間に飛びながら鳴く声

アオサギ Ardea cinerea ペリカン目 サギ科

近い距離で聞くアオサギの声はけたたましい

ダイサギ Ardea alba ペリカン目 サギ科

枝にとまって鳴いた単発的な声。「ガラララララ」と伸ばす鳴き方もある。

コサギ Egretta garzetta ペリカン目 サギ科

鳴きながら飛翔し、レコーダの前を通過した。顔の向きで声質が変化している。

タンチョウ Grus japonensis ツル目 ツル科

井の頭文化園の飼育個体の声が小鳥の森まで聞こえる。深夜から日の出時間まで、断続的に鳴く。

バン Gallinula chloropus ツル目 クイナ科

水面を泳ぎながら鳴く幼鳥の声

バン成鳥の標準的な声

オオバン Fulica atra ツル目 クイナ科

オオバン同士で多少争うような場面で出した声。「キョッ!」と単発の声も出す。

大変珍しいオオバン幼鳥の声。オオバンは冬鳥で春になるといなくなるが、2023年に1ペアが井の頭池に残留しお茶の水池で繁殖した。5羽の雛が生まれ7/23には2羽にまで減ったが、2羽は親と同大の大きさに育っている。録音にある「ケッ!」という聴き慣れた声はオオバン親のもの。幼鳥は「ピュィー」と伸ばす声。

ジュウイチ Hierococcyx hyperythrus カッコウ目 カッコウ科

ジュウイチは「十一」と鳴くことから命名された。

ホトトギス Cuculus poliocephalus カッコウ目 カッコウ科

ホトトギスの鳴き声は「特許許可局」や「てっぺん禿げたか」など聞きなしされる。

ツツドリ Cuculus optatus カッコウ目 カッコウ科

ツツドリは飛来期にはこのようなしゃがれた変則声で鳴くことがある。この録音の前半部分がそれで、この声はかつてオオコノハズクの声ではないか?と思われていた。録音の後半は「ポポ ポポ ポポ」というツツドリらしいリズムの鳴き方になっている。しかし低音成分が少なめで繁殖期の音質にはなっていない。ウグイスも早春には「下手なホーホケキョ」が聞かれるが、同じようにさえずりはじめの不調であると思われる。

カッコウ Cuculus canorus カッコウ目 カッコウ科

過去には井の頭にたくさん飛来していたと聞くカッコウだが、近年カッコウの声を聞くことがほとんどない。録音されたのは夜中で、飛来時期に鳴きながら通過したもの。

ツミ Accipiter gularis タカ目 タカ科

ツミ雌の鳴き声。雄はこれより音程が高い。

ツミ雄の声。前半の長く伸ばす鳴き方は珍しい鳴き方。後半の「キョーーキョキョキョキョ」は標準的な雄の鳴き方。

他の猛禽とツミが接近し、そのときに出した警戒の声。上記の動物園での録音も前半は警戒の声であると思われるが、警戒の対象が何であるか?はわからない。この録音は対象が確認できているので貴重な録音である。

アオバズク Ninox scutulata フクロウ目 フクロウ科

飛来時期の5月6月と、飛去する戻りの時期の9月10月に毎年通過が確認されている。

アオバズク威嚇の声。井の頭でも録音されたのはこの録音のみ。

カワセミ Alcedo atthis ブッポウソウ目 カワセミ科

コゲラ Dendrocopos kizuki キツツキ目 キツツキ科

コゲラの標準的な「ギィー」と「チーチッチッチッチッチ」

コゲラのドラミングはアオゲラなど大型のキツツキより短くて弱い。

巣穴掘りの交代や抱卵の交代の時に発する「カチカチカチカチ」という声。ペア間のコンタクトに使われている鳴き声であろうと考えられる。

アオゲラ Picus awokera キツツキ目 キツツキ科

標準的な雄の鳴き声

雄の「ピョー」と雌のハスキーな「ピョー」での鳴き交わし。ハスキーな雌の「ピョー」は繁殖期前半にしか聞かない。

アオゲラのドラミングはコゲラに比べて長く力強い。

コゲラの同様に雌雄ペアのコンタクトで発せられるアオゲラの「カチカチカチカチ」。

20210524 小鳥の森

営巣木近くで録音されたアオゲラの変則的な声。リップシンクロはとれていないが、前後にアオゲラの声「キョ キョ」があるので間違いないと思われる。盲人用信号機の音に似ている。

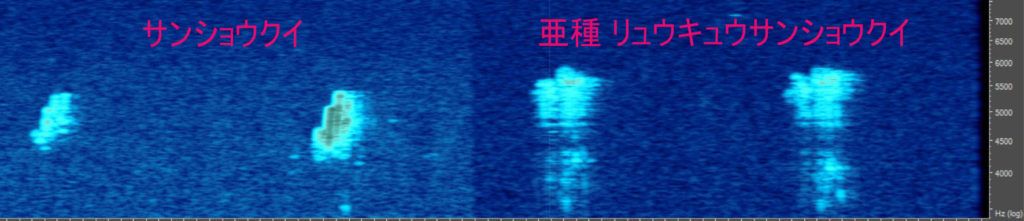

サンショウクイ Pericrocotus divaricatus スズメ目 サンショウクイ科

山椒を食って辛くて「ピリリリリリリリリ」と鳴くというのが種名の由来。春の渡り時期には毎年確認されている。2021年の秋には亜種リュウキュサンショウクイが10日ほど逗留した。

サンショウクイ(亜種:リュウキュウサンショウクイ)Pericrocotus divaricatus スズメ目 サンショウクイ科

サンコウチョウ Terpsiphone atrocaudata スズメ目 カササギヒタキ科

代表的な「ツキヒホシ ホイホイホイ」というさえずり。

外敵の接近時などに繰り返す威嚇の声。

モズ Lanius bucephalus スズメ目モズ科

井の頭 未収録 絶滅する前に録音しなければ!

カケス Garrulus glandarius スズメ目 カラス科

カケスは色々な声を出すが、この声が一番標準的な声。

カケスの鳴きまねシリーズ

カケスは他の鳥の鳴きまねを色々することがある。この録音はみごとにツミの声を真似しているほか、オオタカ雌のような声も出している。

オオタカ雌の声につづきオオタカ交尾声の真似も入る。

本人の声→オオタカ雌の「ヒャー」→ツミ→本人の声→変声→オオタカ「ケッケッケッケッケ」→ツミ。(シジュウカラとメジロの声はカケスではない)

こちらは何の真似だかわからない変則声。

オナガ Cyanopica cyanus スズメ目 カラス科

標準的なオナガの地鳴き

繁殖期の前半(造巣期)に聞かれる繁殖に関わるオナガの声。

上記と同じ繁殖期前半に聞かれる声。

猛禽に対する警戒の声

ハシボソガラス Corvus corone スズメ目 カラス科

代表的なハシボソガラスの「ガーガー」(のんびりタイプ)

同じく代表的なハシボソガラスの「ガーガー」だが、上記の録音より間隔が短く、声の調子も何らかの用件を伝えているように感じる。

ハシブトガラス Corvus macrorhynchos スズメ目 カラス科

ハシブトガラスの代表的な「カーカー」。井の頭を集団塒としているハシブトガラスは深夜から鳴きだす日も多くある。一方、奥多摩地方での録音調査で深夜にハシブトガラスの声が録音されることは無かった。都市のハシブトガラスは、塒⇔餌場の距離が長く、つまり通勤時間の長い都市生活者であるため深夜から出かけ始める。一方、個別テリトリーで暮らす地方のハシブトガラスはテリトリー内が塒でもあり餌場でもあるので他の鳥類と同じように日の出前に起床し鳴き始める。

幼鳥が巣立ったあとにハシブトガラス親が警戒している声。危機感やいらだち感があるときは、ハシブトガラスの声にハシボソのような「ガー」という成分が含まれることが多い。

ハシブトガラスの変則鳴き。

こちらもハシブトガラス変則鳴き。

ハシブトガラス幼鳥の声。

キクイタダキ Regulus regulus スズメ目 キクイタダキ科

キクイタダキの地鳴きはエナガの地鳴きにも似るが、控えめで、か弱い声質。スペクトログラム表示を見ると音程はエナガより低い。

同じくキクイタダキの地鳴き。

ヤマガラ Poecile varius スズメ目 シジュウカラ科

20210517 ほたる橋近く ヤマガラの地鳴き。「シーシーシー」という高音声と「ニーニーニー」という声、どちらもヤマガラの地鳴き。

巣だったヤマガラ幼鳥の声。2010年ころは冬季の越冬個体のみだったが、近年は繁殖も毎年見られ、通年見られる鳥になっている。

玉川上水左岸にある電柱変圧器の金属角材を塒にしているヤマガラの冬のさえずり。冬季は同じ金属角材に毎日出入りしている。15時ころに塒に入ることが多く、寝るには早いのではないか?とも思われる。

シジュウカラ Parus minor スズメ目 シジュウカラ科

シジュウカラの標準的なさえずり。毎年1月の一桁日からさえずりはじめる。2021年~2022年の冬は2021年12月14日からさえずりが記録され、例年よりずっと早いと言える。

「ツピ ツピ ツピ」と速いテンポのさえずり。シジュウカラのさえずりは「ツツピー」や「ツツツピー」や「ツーピピ」など、様々なパターンがある。同じ個体が時間帯により違うパターンでさえずる。

シジュカラ幼鳥(複数)の声。

シジュウカラ幼鳥の声。親の警戒鳴き(0:09)で鳴きやむ。

ツバメ Hirundo rustica スズメ目 ツバメ科

ツバメさえずり。近年ツバメの数が激減している。2017年から2021年の4年間でも自宅周辺のツバメ繁殖が年々減って、ツバメのさえずりを聞くことも少なくなっている。

ツバメが飛翔しながら出す声。京王三鷹台駅のホームで流されている鳥の声は、おそらくこのツバメの飛翔声だと思われるが、わかる人はほとんどいないだろう。

ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis スズメ目 ヒヨドリ科

標準的なヒヨドリの「ヒーヨ ヒーヨ」。越冬型ヒヨドリは朝一番はこの声で始まる。

越冬型ヒヨドリが日中に一番多く出す声。

「いーよ いーよ」の鳴き方。日の出時刻にはこの鳴き方は無く、食事が一段落してまったりしている時間帯に多いように思う。

ヒヨドリの変則鳴きや複雑鳴きにはバリエーションが多い。この録音は、速くて複雑な鳴き方。

「ピション ピション ピション」というこの鳴き方にも特定の意味がありそうだが、良くわからない。越冬型のヒヨドリもこの鳴き方をするので共通している。危険を知らせるアラートの可能性もある。

ウグイス Cettia diphone スズメ目 ウグイス科

典型的ウグイスのホーホケキョと谷渡り。

早春のさえずりはじめた時期のへたくそなさえずりと谷渡り。

冬のウグイス地鳴き(笹鳴き)。

2021年春に現れたウグイスは谷渡り部分の声がアカショウビンに似ていて、バードウォッチャーを困惑させた。この録音は近い距離なのでアカショウビンではないことがはっきりわかる。

ヤブサメ Urosphena squameiceps スズメ目 ウグイス科

ヤブサメの初春鳴き。「ジッジッジッジッジッジッジ」と平坦に長く鳴く。繁殖地でのヤブサメのさえずりは「シリシリシリシリシリシリシリ!」と音量と音程が尻上がりに高くなる。井の頭では飛来期の通過なので、初春鳴きがほとんどで、さえずりはめったに聞かれない。

この録音では地鳴きとともに尻上がりなさえずりが記録された。

参考までに奥多摩で録音したヤブサメの警戒声とさえずり。(井の頭ではさえずりの記録はない)

エナガ Aegithalos caudatus スズメ目 エナガ科

典型的なエナガの「チーチーチーチー」と「ジュリリリ」。

エナガはときおりこの「チーチュリュリュリュリュ」という声を出す。

エナガ巣立ち幼鳥たちの声。

エナガの群れがツミ幼鳥をモビング気味に警戒し、ツミ幼鳥が飛び出すときに一斉に危険を知らせるアラート声を出した録音。群れ全体のアラートは迫力がある。

オオムシクイ Phylloscopus examinandus スズメ目 ムシクイ科

「ジジロジジロジジロ」と三連符で鳴く。

このときはオオムシクイは地鳴きだけで鳴き続けていた。

メボソムシクイ Phylloscopus xanthodryas スズメ目 ムシクイ科

メボソムシクイのさえずりは「銭とり銭とり」と聞きなしされる。過去には春の渡りの終盤に井の頭を多く通過していったが、近年メボソムシクイの通過は減少し、2021年にはしっかりとした確認が無かった。この録音は2013年のもの。玉川上水の小金井市区域でサクラ以外の樹木が皆伐されたり、杉並区域では放射五号線が開通したりしたことから、玉川上水の緑の連続性、静寂の連続性が劣化し、メボソムシクイを含む夏鳥の通過ルートとしての役割が低下しているのかもしれない。

エゾムシクイ Phylloscopus borealoides スズメ目 ムシクイ科

エゾムシクイは「ヒツキヒツキヒツキ」という高音でさえずる。

エゾムシクイは「ピッ ピッ」という単音地鳴きで鳴き続けることもある。

センダイムシクイ Phylloscopus coronatus スズメ目 ムシクイ科

「チヨチヨビー」というセンダイムシクイの声は「焼酎一杯ぐぃー」と聞きなしされる。これを「さえずり」と説明している場合が多いが、繁殖地では「チヨチヨビー」を含む、もっと複雑な鳴き方でさえずるので、どちらかと言うと地鳴きに属すると考えた方が良いかもしれ無い。

参考までに山間部の繁殖地で録音したセンダイムシクイのさえずり。井の頭で通過時期に、稀にこの「チュピチュピチュピ」が入る鳴き方をしていることがあるが、この声がセンダイムシクイであることを意識していないと、多数のシジュウカラさえずりに埋もれて聞き逃してしまう。

メジロ Zosterops japonicus スズメ目 メジロ科

「長兵衛 忠兵衛 長忠兵衛」と聞きなしされるメジロのさえずり。40年前、メジロは冬季のみ東京にいて、春夏にさえずりを聞く機会は無かった。現在は23区など都心部にも進出し、都市適応を遂げた種の一つとなっている。

メジロはいくつかの地鳴きのバリエーションがある。「チィー」は代表的な地鳴き。

この「チュリリリリリリ」という声も良く聞くメジロの地鳴き。

これは普通の「チュリリリリ」という地鳴き。メジロは猛禽類など外敵がいると、この「チュリリリリ」と同種の声で長く鳴き続ける。メジロが複数羽集まってこの鳴き方を続けている場合、タカ類やフクロウ類をモビングしている可能性もあるので、声がする方向を注意して観察するようにしている。

オオヨシキリ Acrocephalus orientalis スズメ目 ヨシキリ科 井の頭 未収録

キレンジャク Bombycilla garrulus スズメ目 レンジャク科

井の頭 未収録

ヒレンジャク Bombycilla japonica スズメ目 レンジャク科

井の頭 未収録

ミソサザイ Troglodytes troglodytes スズメ目 ミソサザイ科

ミソサザイさえずり。井の頭でミソサザイは毎年越冬が確認されているが繁殖はしていないのでさえずりを聞くことはほぼ無い。春先にさえずりが録音されたのは、この録音1回のみ。

ミソサザイの「チュッ チュッ」という地鳴きはウグイスの笹鳴きと似ているが、ウグイスが「ジッ」と若干の濁りがある声質なのに対して、ミソサザイは「チュッ」と濁りが無い。(下記の比較ファイル参照)

ミソサザイとウグイスの地鳴き比較。0:08秒までがミソサザイ地鳴き、それ以降はウグイス地鳴き。どちらも2000~7500Hzの周波数帯域で同じだが、ミソサザイのほうは高音(5000~7500Hz)のほうに強い音があり、ウグイスはそれより低音(2000~4000Hz)のところに強い音がある。

前半はミソサザイ地鳴き、後半(0:07から)は警戒した時に発する高速の声

ムクドリ Spodiopsar cineraceus スズメ目 ムクドリ科

「ギャー」というのと「キュルルル」というのが典型的なムクドリの声。

サクランボを食べに集まったムクドリの群れ。この録音の声は幼鳥のほうが多い。ムクドリの個体数は多く、5月末の巣立ち時期をすぎると町のあちこちでムクドリの声がするようになり、急に賑やかになる。巣立ち幼鳥を含む家族単位のグループで日昼は活動し、夕方になると竹藪などに集まり、集団塒をつくる。その数は今も1000羽を超えている。

観察フィールド外だが、武蔵野市の農地に隣接する竹藪をムクドリが集団塒にしている。この膨大な数のムクドリが10月10日ころを境に、突然いなくなる。

ムクドリは繁殖期間中に「さえずり」らしい鳴き声は聞かないが、冬の、比較的暖かい日に電柱や木の高いところで複雑な声を出して長時間鳴くことがある。冬季間にペアを獲得するための「さえずり」をしているのではないだろうか?。(録音は観察フィールド外の小金井市で録音したもの)

マミジロ Zoothera sibirica スズメ目 ヒタキ科

「キョロン」と「チリィ」のセットがマミジロの声で、この録音はタイマー録音によるものなので姿は確認できていないが、マミジロと思われる。しかし繁殖地で本格的に、懸命に鳴いているときは「キョロチリィ」と「キョロン」部分と「チリィ」部分が離れずにくっついている場合が多いので、この録音はそれとは一致せず、100%マミジロとは言い切れない。

トラツグミ Zoothera dauma スズメ目 ヒタキ科

井の頭 未収録 越冬トラツグミが春に飛去する前にさえずることがあるので、ぜひ録音したい。

クロツグミ Turdus cardis スズメ目 ヒタキ科

ツグミの仲間は「キョロン」と「チリィ」の組み合わせだが、クロツグミはツグミの仲間で一番複雑な鳴き方をする。キョロン系の部分は複雑で、合間にあるチリィ系の部分は回数少なく、若干「チジリィ」という感じでアカハラ、マミジロとはニュアンスが異なる。ツグミ類のさえずりは距離が遠いとチリィ系の部分が聞こえず、キョロン系の部分のみでの判断となるが、キョロン系の部分だけでもクロツグミは識別しやすい。

クロツグミは朝夕のさえずりタイムには「キョキョキョキョキョ」という前奏があり、そのあとさえずりはじめる。この録音は前奏から始まり、長いことさえずっていた時の録音

マミチャジナイ Turdus obscurus スズメ目 ヒタキ科 井の頭 未収録

シロハラ Turdus pallidus スズメ目 ヒタキ科

「チャッ チャッ」というウグイスの笹鳴きにも似た声と「ビュッビュッ」という声、どちらもシロハラの地鳴き。

シロハラの「ビュリュリュリュリュ」という地鳴きも良く聞かれる。

越冬したシロハラが春先に飛去する前、さえずることがある。

アカハラ Turdus chrysolaus スズメ目 ヒタキ科

「キョロン」が2回で「チリィー」が1回なのがアカハラのさえずりの基本形。

ツグミ Turdus naumanni スズメ目 ヒタキ科

冬鳥の代表選手であるツグミの代表的な地鳴き。

ツグミのぐぜり。春先に小さめの声でさえずりの練習をするかのように鳴く。

なかなか聞くことができないツグミのさえずり(0:17から)。春先の飛去する前にさえずることがある。シロハラのさえずりはほぼ毎年聞くが、ツグミのさえずりは10年で1~2回聞く程度。

コマドリ Luscinia akahige スズメ目 ヒタキ科 井の頭未収録

コルリ Luscinia cyane スズメ目 ヒタキ科

「ヒン!カラカラカラカラ」という複雑なフレーズの間に「ヒッ ヒッ ヒッ・・・」という単音フレーズが入るのがコルリのさえずりの特徴だが、朝の鳴き始めは「ヒッ ヒッ ヒッ」が無いところから始まり(つまりコマドリと同じように「ヒン!カラカラカラカラ」のみで)、次第に「ヒッ ヒッ ヒッ」が付くようになる。この録音は鳴き始めでほとんど「ヒッ ヒッ ヒッ」が無いもの。

ルリビタキ Tarsiger cyanurus スズメ目 ヒタキ科

春になると越冬地でもルリビタキの小声のさえずり(ぐぜり)は良く聞かれるが、この録音は12月28日で、しかも声量も大きく、さえずりに近い。鳥類は秋にもホルモンの上昇があり、さえずりが聞かれるケースもある。この録音はリルビタキの秋のさえずりと考えられる。

ジョウビタキ Phoenicurus auroreus スズメ目 ヒタキ科

ジョウビタキ雌の声。雌雄とも同じように鳴く。

エゾビタキ Muscicapa griseisticta スズメ目 ヒタキ科 井の頭 未収録 サメビタキ Muscicapa sibirica スズメ目 ヒタキ科 井の頭 未収録

コサメビタキ Muscicapa dauurica スズメ目 ヒタキ科 井の頭 未収録

キビタキ Ficedula narcissina スズメ目 ヒタキ科

「フィリン」と「ピッピーロ」が組み合わさったキビタキの典型的なさえずり。春の飛来期には盛んにさえずるが、秋の渡りではさえずらない。

「ヒッヒッヒ」と「プリュリュリュリュ」が組み合わさった鳴き方。飛来期から繁殖期後期もよくこの鳴き方をする。

キビタキの変則鳴きシリーズ

ムギマキ Ficedula mugimaki スズメ目 ヒタキ科

井の頭で過去に1度だけ観察されたムギマキのさえずり。ムギマキは稀な旅鳥で東京で観察されることはめったにない。小鳥の森観察窓近くのスダジイの中を移動するムギマキを多くの仲間と一緒に見上げて探した時間は思い出深い。この日は東京の他の公園でもムギマキの観察例が複数あった。

オオルリ Cyanoptila cyanomelana スズメ目 ヒタキ科

日本三鳴鳥のひとつに挙げられているオオルリのさえずり。複雑なさえずりの中に「フィフィフィフィ」と音程が下がる部分や「ジジッ」という舌打ちが入るのが特徴。

スズメ Passer montanus スズメ目 スズメ科

スズメの一般的な鳴き方(地鳴き)。春先には電柱などで「チッ チョン チッ チョン」と繰り返す鳴き方があり、それがさえずりと思われる。

キセキレイ Motacilla cinerea スズメ目 セキレイ科

キセキレイは冬季に神田川や井の頭池で見られる。積雪などで餌が不足する時期には第二公園の樹林下に現れることもある。セキレイ科3種の中で一番声に透明感がある。

ハクセキレイ Motacilla alba スズメ目 セキレイ科

ハクセキレイの声はキセキレイとセグロセキレイの中間的存在。キセキレイは透明感のある「チチチン」、ハクセキレイは「チュチュチュン」、セグロセキレイは「ジュジュン ジュジュン」と後者ほど濁る。近年は都市での繁殖も越冬も増えていて、コンビニの駐車場などでも見られる。夕方には駅前繁華街の街路樹などに集まって集団塒としている。

神田川で採餌しながらさえずり始めていた。後半に「ホイホイホイ」あるいは「チョイチョイチョイ」という独特のフレーズが入る。

セグロセキレイ Motacilla grandis スズメ目 セキレイ科 井の頭 未収録

タヒバリ Anthus rubescens スズメ目 セキレイ科 井の頭 未収録

アトリ Fringilla montifringilla スズメ目 アトリ科

「ビュィー」と「キョキョ」とどちらもアトリの声。冬鳥であるアトリは多数飛来する年もあれば、来ない年もある。

カワラヒワ Chloris sinica スズメ目 アトリ科

「キリリリ コロロロ」という声の合間に「ビーン」や「チュィー」という声が入るのがカワラヒワの基本形。

カワラヒワは、ときに「ビィーン」だけで鳴いているときもある。

カワラヒワは「チュィーン」だけで鳴くこともある。かつて「ビィーン」が亜種カワラヒワ、「チュィーン」が亜種オオカワラヒワ、と識別できるのではないか?と論じられたが、東京で繁殖する亜種カワラヒワも、この録音のように「チュィーン」で鳴き続けることがある。

カワラヒワのさえずり。春先の繁殖期に突入するころには一番複雑で、声量も大きいさえずりが聞かれる。「キリリリ」「チュイチュイチュイチュイ」「ビィーン」のほかにキセキレイそっくりな「チチチン」という声が入る(0:03部分にチチチンあり)。

「チョイチョイチョイチョイ」と長く鳴き続けていたので観察するとカワラヒワ雌が翼を震わせて鳴いていて、ほどなく雄から求愛給餌を受けていた。求愛給餌の時以外もこの声を頻繁に発していた。

マヒワ Carduelis spinus スズメ目 アトリ科 井の頭 未収録

ウソ Pyrrhula pyrrhula スズメ目 アトリ科 井の頭 未収録

シメ Coccothraustes coccothraustes スズメ目 アトリ科

「チッ」という声を出す鳥は多いが、シメの「チッ」が一番金属的でホオジロ類やカラ類とは声で識別できる。

イカル Eophona personata スズメ目 アトリ科

「キョッ キョッ」という地鳴きと「キーッキコキーキー」というイカルのさえずり。イカルのさえずりは地方色があり、地域によってバリエーションがある。さえずりの聞きなしも「ツキヒホシ」や「お菊二十四」や「これ食べていい?」などバリエーションが豊富。

ホオジロ Emberiza cioides スズメ目 ホオジロ科 井の頭 未収録

カシラダカ Emberiza rustica スズメ目 ホオジロ科 井の頭 未収録

アオジ Emberiza spodocephala スズメ目 ホオジロ科

アオジの地鳴きも「チッ」でクロジの「チッ」と識別が難しいが、クロジのほうがやや金属的で音程が高く感じる。

春先にはアオジもさえずることがある。クロジのさえずりと似るが、アオジのほうが「チュリ」た「チョチョ」や「チチチ」など細かい節が長く続く。

クロジ Emberiza variabilis スズメ目 ホオジロ科

クロジの地鳴き。アオジより金属的に聞こえることが多い。しかしフィールドでは草や葉っぱに音が反射して届いているので地鳴きだけで判断するのは困難である。

ホンセイインコ(外来種)

ホンセイインコは10年以上まえから生息していたが、ここ数年はさらに個体数が増えている。

ドバト(外来種)

「クルックー」という標準的な声

ドバト雄が交尾時に出す高音の声。日頃の声との音程差が大きく驚く。

ガビチョウ(外来種)

侵略的外来種ガビチョウの標準的なさえずり。声量も大きく、音程幅も広いので、ガビチョウが鳴きだすと他種の野鳥録音が台無しになる。井の頭付近で繁殖している形跡はない。どうか増えないで欲しい。

コジュケイ(外来種)

「チョットーコイ チョットーコイ」など聞きなしされるコジュケイのさえずり。このほかにオオタカ雌のような「ヒャー」という声で鳴くこともある。井の頭ではたまに現れ、しばらく聞かれたのち、またいつのまにかいなくなる。